TEMATICHE:

Due passi nell'Italia nascosta

Simbologia e Cultura Orientale

UTILITY:

Ricerca veloce titoli per argomento

SERVIZI:

|

|

||||

| (testi e foto di Marisa Uberti) | ||||

|

Occuparsi in un articolo di

una città famosa in tutto il mondo come questa, ricca di tesori artistici,

architettonici e di storia, è pressochè impossibile. Ma secondo i nostri

proverbiali 'due passi' ne percorriamo gli aspetti meno noti e insoliti, che

pure non sono pochi. Nelle nostre brevi visite, che si sono

diversificate nel corso del tempo, abbiamo potuto conoscere alcuni dei

luoghi più splendidi, eleganti e forse ineguagliabili del capoluogo di

regione toscano. Ma sempre con quell' occhio di riguardo ai particolari che

le guide classiche non menzionano quasi mai e che passano inosservati o

classificati superficialmente. Per tutto il resto esiste appunto una

bibliografia sconfinata che ciascun turista può facilmente reperire.

Firenze sorge sulle rive del fiume Arno (che nel 1966 causò con la disastrosa alluvione gravissimi danni) ed è circondata da verdi colline; era abitata già nel I millennio a.C. e, sotto i Romani, prese il nome di Florentia. Conobbe la dominazione bizantina e longobarda e, nel 1125, divenne libero Comune. Qui inizia una storia che non può disgiungersi dai monumenti e dai quartieri in gran parte visibili ancora oggi. Come non ricordare i Guelfi(filo-papali) e i Ghibellini(filo-imperiali) tanto studiati sui libri scolastici? Sul finire del XII secolo il governo della città venne formato da rappresentanti delle sette arti maggiori, di cui si possono scorgere gli stemmi su qualche edificio cittadino tutt'oggi: medici, mercanti, banchieri, lanaioli, setaioli, industriali e commercianti (il 'popolo grasso') che per un secolo resse la Repubblica fiorentina. Ma questo stato di florido equilibrio venne messo a dura prova da successive suddivisioni che portarono a scontri faziosi finchè all'orizzonte comparve una famiglia destinata a lasciare indelebilmente il segno:i Medici.

A proposito, c'è un piccolo mistero sull'origine dello stemma Mediceo e, ancor più, sul suo variare negli anni; all'inizio i Medici hanno undici palle rosse in campo d'oro (la storia malignamente dice che fossero pillole medicinali ma tale versione pare un'invenzione della corte francese del XVI sec. per dileggiare la regina Caterina dè Medici); in seguito, sotto Cosimo il Vecchio (1384-1464), le palle diventano otto e scendono a sette sotto il governo di suo figlio Piero il Gottoso, che ne volle sei disposte a triangolo ed una azzurra al centro, dipinta con i gigli di Francia, privilegio accordatogli dal re Luigi XI per la sua opera diplomatica). Sotto Lorenzo il Magnifico (1449-1492) le palle sono sei, di cui quella azzurra trasportata superiormente; Cosimo I (1519-1574), fondatore della dinastia di Granduchi, le dispone a ovale e tali rimarranno. Dallo stemma che abbiamo fotografato sul retro della Basilica di S. Croce, che reca otto palle (ormai i colori sono scomparsi), possiamo dedurre che risalga al tempo di Cosimo il Vecchio. L'altro, affisso su un edificio poco distante, è più elaborato e sormontato dalla corona regale (un granduca era paragonato a un re)e ne reca sei, disposte a ovale:dovrebbe essere il periodo di Cosimo I. Facile!

Ma, passatemi il termine, perchè questo 'giramento di palle'?

Sempre sotto Cosimo il Vecchio venne realizzato un misterioso affresco a tema astronomico sulla volta della cupola emisferica della Sacrestia Vecchia nella chiesa di San Lorenzo, alle quali lavorarono anche i celeberrimi Michelangelo e Brunelleschi. Abbiamo potuto vederne una riproduzione nell'allestimento della mostra Galileo:dall'antichità al telescopio e si può notare come siano dipinti con sorprendente esattezza la sfera celeste, le sue costellazioni, le linee astronomiche di riferimento, Sole, Luna e anche i pianeti. L'opera fu realizzata da Giuliano d’Arrigo, detto il Pesello, su indicazioni forse di Paolo dal Pozzo Toscanelli. E' chiaro che si volesse immortalare un preciso evento accaduto a Firenze alla corte del duca, ma quale? E quando? Studi condotti dall'equipe dell'astronomo G. Forti (Oss. Astr.di Arcetri) nel 1986 hanno portato a capire che il 'cielo' raffigurato è quello del 4 o 5 luglio 1442 ma non il motivo che spinse ad un'esecuzione tanto accurata e costosa in questo luogo specifico. Si ritiene che esso si leghi alla città e non tanto all'edificio in se stesso, anche perchè sulla coeva cupola della cappella Pazzi nel chiostro della basilica di S. Croce, è dipinta la stessa porzione di cielo. Come mai?

Sempre nella chiesa di San Lorenzo ma nella Sacrestia Nuova c'è dell'altro. E' risaputo che la corte medicea di Firenze si circondò di umanisti e artisti di eccellente preparazione e sovvenzionò le loro opere, favorendo inoltre il progredire di molte scienze. Alla corte di Lorenzo dè Medici, detto il Magnifico, ci fu tra gli altri Michelangelo Buonarroti (sepolto nella navata destra della già citata basilica di S. Croce, legata a quanto pare a doppio filo con tutta la vita passata e presente della città). In un ambiente intriso di concetti filosofici dell'antichità classica e ai suoi rimandi alla mitologia ermetica, non è improbabile che egli abbia li interiorizzati perchè in alcune sue opere è possibile ravvisarli. Per la cupola della Sacrestia Nuova della Chiesa di San Lorenzo, dove trovano posto i sepolcri di Giuliano e Lorenzo dè Medici, notiamo come l'artista si sia ispirato ai temi cabalistici e alchemici che rappresentavano in questo modo l'universo e i 4 elementi attorno alla fascia zodiacale. Nell'opera michelangiolesca le sette fasi dell'opus alchemico (calcinazione, sublimazione, soluzione, putrefazione, distillazione, coagulazione, tintura)sembrano sintetizzarsi nei percorsi concentrici che confluiscono al centro del cerchio, essi sono infatti sette. Secondo gli studi di Maurizio Calvesi, nella stessa Sagrestia Nuova possiamo ancora scoprire un accostamento tra l'alchimia e l'opera di Michelangelo. I sepolcri di Giuliano e Lorenzo dè Medici si trovano uno di fronte all'altro e ciascuno reca due coppie di sculture. Quelle del Giorno e della Notte sono sul sepolcro di Giuliano, duca di Nemours, quelle dell'Aurora e del Crepuscolo su quello di Lorenzo, duca di Urbino. Anzitutto, sembra che la figura di ogni duca sia legata virtualmente da un simbolico triangolo con le statue soggiacenti al di sotto. La Notte e il Giorno si voltano le spalle, alludendo alla condizione di separazione e di opposizione di due diverse nature; tra l'altro la Notte appoggia il capo nella mano proprio come la celebre Melancolia di Dürer, ad indicare che i due atteggiamenti sono sinonimi (Notte=malinconia, nerezza, buio mentale e materia primitiva). Sotto la scultura, schiacciato ma non domo, sembra affacciarsi lo stesso volto del Giorno e alcuni volatili. Il 'Giorno' ha qualcosa di 'non finito' dal quale prorompe una luce diffusa. Sul lato opposto, abbiamo l'altro gruppo marmoreo, che sembra più aperto e consecutivo. Le statue appaiono in 'movimento' e 'allungate' tese ad una unione:Crepuscolo e Aurora si 'aprono', per rinnovare il miracolo della Creazione, ovvero garanzia di rinnovamento e resurrezione, tema sottinteso trattandosi di due monumenti funebri. In quel periodo la concezione dell'uomo in quanto capace di 'creare' al pari di un dio, era sicuramente un motivo dominante tra gli artisti. L'arte era vissuta come mezzo geniale per emulare la Creazione.

Abbiamo trovato diverse testimonianze della presenza dell'Ordine del Tempio, in città. Una attigua alla splendida chiesa di Santa Croce, dove la targa murata al muro dice "Già Via del Tempio", significando- a meno di grossolani abbagli- che lì si trovava il quartiere Templare. Ma le nostre ricerche sulle tracce di questo mistero ci hanno portato a scoprire che dopo la loro soppressione, venne fondata una Compagnia nel 1343, chiamata Compagnia di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio. Aveva questo nome perchè era collocata vicino ai patiboli e assisteva i condannati, ma non in questa zona bensì presso il Prato della Giustizia (in corrispondenza dell'odierna piazza Piave), dove i Templari avevano gestito un hospitale. Ecco perchè la compagnia aveva mantenuto l'aggettivo. Quando poi la compagnia si spostò nella sede di via San Giuseppe, appunto nei pressi di S. Croce, portò con sè il suffisso del Tempio, generando probabilmente un 'qui-pro-quo'. A meno di nuove notizie, questo è quanto sappiamo. Nella zona comunque non abbiamo trovato nemmeno quello che oggi dovrebbe essere rimasto, un oratorio sconsacrato che si dice conservi ancora degli affreschi. Dietro la chiesa di S. Croce si possono vedere comunque le sue meravigliose absidi, un cortile con alcuni pezzi litici messi qui e là, e un paio di lapidi iscritte, di difficile interpretazione. Un altro quartiere in cui, invece, pare certa la presenza dei Templari nel medioevo, è quello nell'attuale centro storico di Firenze, non lontano da Ponte Vecchio. Si tratta della chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini (nome derivante da una famiglia, i Corbolini, che aveva case nella piazzetta, o campo, oggi chiamata Madonna degli Aldobrandini). Della chiesa si sa che fu fondata il 3 maggio 1206 e appartenne all'Ordine Templare dal 1256; alla loro soppressione passò ai Cavalieri di San Giovanni dei quali resta una croce nei capitelli del piccolo portico. Per via di una cancellata che chiude 'da sempre' il portichetto, la chiesa è nota ai fiorentini anche come San Jacopo dei Cancelli. Nel 1311 venne annesso un piccolo ospedale militare. Nel 1808 venne soppressa dai francesi di Napoleone e venne acquistato dai de Piro, di Malta, i quali non la curarono e finì per cadere in disuso. La "scuola Lorenzo dè Medici" ha recentemente provveduto al suo recupero dopo 40 anni di chiusura. L'Ordine dei Gerosolimitani, invece, gestivano anche altre chiese in Firenze:quella dei Santi Simone e Giuda e quella di San Giovannino dei Cavalieri. E' quest'ultima degna di interesse perchè connessa con l'enigmatica vita di papa Celestino V, al secolo Pietro da Morrone che, nel 1274 (non ancora papa) fece tappa a Firenze mentre si recava al Concilio di Lione, non sappiamo se per incontrare i Templari locali ma sicuramente le cronache affermano che suscitò molto entusiasmo tra la popolazione. L'Ordine di monaci che fondò, i Celestini, pose piede a Firenze verso il 1326-'27 stanziandosi inizialmente nell'oratorio di S. Maria Maddalena in via S. Gallo. I monaci da lui fondati, i Celestini, arrivarono a Firenze verso il 1326-27. Dato che il fondatore dell'Ordine si chiamava Morrone, i suoi frati erano noti anche come del Murrone, denominazione che si estese anche al convento e alla chiesa. Molto benvoluti, furono oggetto di elargizioni che consentirono di arricchire la chiesa di opere d'arte; restarono qui fino al 1552, quando vennero spostati nella Chiesa di San Michele Visdomini perchè Cosimo I concesse alle monache dell'Ordine di Malta il convento per le loro opere di beneficenza e assistenza. Soppresso nel 1882, venne accorpato alla chiesa di San Lorenzo e dal 1939 è divenuto parrocchia autonoma. Sulla facciata fu posta, nel XVI secolo dalle cavalieresse, lo stemma dei Cavalieri di Malta, una croce bianca in campo rosso, sostenuto da due angeli in marmo.

Poco distante da quella che viene chiamata 'Casa-Museo di Dante' (in realtà una ricostruzione del Comune di Firenze per omaggiare il 'sommo poeta'), c'è una piccola chiesetta medievale che pochi conoscono. E' intitolata a Santa Margherita d'Antiochia ma familiarmente chiamata dai fiorentini Chiesa di Dante, le cui origini sono oscure. Se ne hanno notizie da un atto notarile dell' 11 maggio 1032. La sua particolarità è legata al fatto che secondo una tradizione Dante avrebbe visto proprio qui, per la prima volta, Beatrice nel 1274 (quando avevano soltanto nove anni). Qui si sarebbe sposato con Gemma Donati e qui giacerebbero le spoglie mortali della sua musa ispiratrice, appunto Beatrice Portinari. Esiste infatti una lapide seplocrale all'interno, entrando a sinistra, ma è del tutto falsa, perchè non vi è prova che la donna sia stata qui sepolta. Anzi, essendosi maritata con un Donati, il cui sepolcro è nella chiesa di Santa Croce, è verosimile che anch'ella riposi là. La chiesa presenta all'esterno una facciata a capanna, con due oculi bicromi bianchi e verdi come usa a Firenze; sull'architrave del portale d'ingresso tre stemmi corrispondono alle famiglie che ne ebbero il patrocinio: i Donati, gli Adimari e i Cerchi. Dal 1280 divenne parrocchia e doveva essere una chiesa importante, una delle 36 priorie della 'cerchia antica'. All'interno, alquanto disordinato, oltre alla falsa lapide tombale di Beatrice (a dispetto dell'iscrizione che la indica come vera), c'è -a destra- quella della sua nutrice, Monna Tessa (forse una copia dell'originale, che dovrebbe trovarsi nel chiostro delle Ossa dell'Arcispedale di S. Maria Nuova). Pare che qui i Portinari avessero effettivamente i loro sepolcri, come vi furono anche quelli della Venerabile Compagnia dei Quochi (con la Q!) dedicata a san Pasquale Baylon, patrono universale dei cuochi (davanti all'altare maggiore è tuttora visibile lo storico sepolcro). Appena entrati, a sinistra c'è un quadro di una pittrice inglese ottocentesca che ha immaginato il primo incontro tra Dante e Beatrice, che qui sarebbe avvenuto. Un vero mistero è la "grande pietra" (ma è piccolina) che sta sull'altare, sostitutiva del trafugato tabernacolo, dice un pannello informativo. La chiesa è ad aula unica, piuttosto esigua e pertanto è un elemento che non sfugge all'attenzione di chi entra, men che mai a noi. Su di essa qualcuno vi vede da lontano un ostensorio con l'eucaristia, mentre da vicino i profili di Gesù e san Giovanni. Non abbiamo visto nè l'uno nè gli altri. Ma non basta, perchè un altro pannello posto sopra i gradini del presbiterio rievoca un episodio di violenza nei confronti di un crocefisso che si doveva trovare nei locali annessi alla chiesa stessa. Le braccia e le gambe di quel Cristo vennero disgraziatamente spezzate. Il volto dell'Uomo allora, stando alle immagini e alle parole scritte sul pannello, cambiò espressione, diventando mostruoso. Ne prendiamo atto, credere che sia vero è un'altra cosa. Se vi capitasse di andarvi, dunque, non mancate di farci caso.

Nella centralissima Piazza della Signoria si trova, a nostro giudizio, la bellissima fontana del Nettuno, detta dai fiorentini 'biancone', perchè Michelangelo quando si apprestò a vedere l'opera realizzata dall'Ammannati ebbe ad esclamare, secondo una tradizione, "O' Ammannato, Ammannato, quanto marmo hai sprecato!", poichè la scultura non gli piaceva. Dato che era tutta bianca, venne chiamata 'biancone'.In realtà è una scultura densa di simboli allegorici cui andrebbe dedicata un' ampia analisi.

Di fronte alla fontana del Nettuno c'è un tondo con un'iscrizione che ricorda come il 23 maggio 1498 il frate domenicano Girolamo Savonarola ' per iniqua sentenza' fu impiccato e poi arso per eresia. Un punto un po' macabro ma già che si è in zona, giusto notarlo.

E' situato sul lato sud al primo piano del Palazzo Vecchio o Palazzo della Signoria, nella piazza omonima. Questo palazzo ha origini medievali, architettato da Arnolfo di Cambio e in seguito ampliato. Vi ha prestato la propria opera tutta la 'creme' di artisti rinascimentali della corte medicea. Da una porticina del Salone del Cinquecento si accede al misterioso e segreto studiolo del duca Francesco I che era adiacente dalla sua stanza da letto e comunicante con lo studiolo del padre, Cosimo I, che è pure un piccolo ambiente segreto. Ufficialmente lo studiolo di Francesco I, che non possedeva aperture, serviva per raccogliere il materiale di studio e da collezione ma è oggi comunemente riconosciuto che qui il duca conducesse ricerche magico -alchemiche, probabilmente soltanto teoriche, in quanto la 'pratica'sperimentale doveva svolgersi presso il Casino di San Marco. Commissionato nel 1570 all'intellettuale di corte Vincenzo Borghini, ne fu affidata l'esecuzione pittorica al Vasari che, aiutato dai suoi discepoli tra i quali Giovanni Battista Adriani, lo completò nel 1572. Sulla volta campeggiano i quattro Elementi, che sono le uniche pitture originali rimaste perchè dopo la morte del duca, il suo studiolo venne prontamente smantellato e i pannelli alchemici che ricoprivano armadi o porte finirono dispersi in altri palazzi di Firenze; solo nel 1920 si decise di ricostruirlo fedelmente. Presso il museo di Storia della Scienza, a Firenze, si può ammirare una interessante ricostruzione del 'laboratorio alchemico', nei sotterranei. Pare che Francesco I dè Medici avesse scoperto per primo il segreto per fondere il cristallo di rocca facendone vasi; fondò una scuola per la lavorazione delle pietre dure, che esiste tutt'oggi; fu tra i primi a produrre gemme artificiali ed inaugurò proprio a Firenze la lavorazione della porcellana a imitazione di quella cinese. Si narra che fosse riuscito a realizzare una sorta di 'elixir vitae', un 'olio di vetriolo', potente afrodisiaco. Che finisse per restare vittima dei suoi stessi preparati farmaceutici, che esigeva di 'testare'in prima persona, non è certo ma probabile. All'interno dello Studiolo, un pannello intitolato Fucina o Laboratorio d'alchimia, dipinto da Giovanni Stradano, ritrae il duca Francesco I, a sinistra, nelle vesti di un artigiano, impegnato nel lavoro della fonderia; si dice per le sue attività scientifiche trascurasse i doveri politica e cerimoniali di corte (ora capiamo la fretta di sbarazzarsi delle sue... memorie!).

Rimaniamo all'interno di Palazzo Vecchio e dirigiamoci nel Museo, al secondo piano, ricchissimo di opere d'arte. Nella Camera di Ercole, presso il Loggiato di Saturno, si trova un dipinto assai curioso, intitolato Madonna Adorante il Bambino e San Giovannino, attribuito a Filippo Lippi (XV secolo). Il dipinto ha fatto scrivere fiumi di inchiostro per un particolare presente dietro le spalle della Vergine:un oggetto non chiaramente riconducibile ad una nuvola o ad un uccello che solca il cielo, mentre un uomo in piedi e il suo cane guardano in quella precisa direzione. L'oggetto ha delle caratteristiche tali da ricordare l'immagine 'classica' di un oggetto volante non identificato. L'uomo ha la mano destra sugli occhi che indurrebbe a pensare fosse accecato da una fonte luminosa mentre il cane sembra stia abbaiando all'oggetto. Tale 'stranezza' venne notata casualmente dal prof. Daniele Bedini della cattedra di architettura spaziale di Firenze (unica in Europa) che riconobbe che l'oggetto non sembra avere una spiegazione in termini astronomici, meteorologici, o di altro tipo conosciuto per l'epoca di realizzazione del quadro. In seguito è stato analizzato con strumentazioni digitali da altri studiosi che ne hanno permesso la migliore decodificazione dei contorni, la quale contribuisce ad infittire il mistero. Gli scettici considerano l'oggetto nell'ambito di una rappresentazione spiritual/celestiale contestuale alla scena religiosa...Il dr. Roberto Volterri ha condotto altre analisi sul dipinto scoprendo che c'è un altro personaggio, invisibile ad occhio nudo, seduto (forse un pastore) sull'erba, sulla collinetta alle spalle della Madonna (foto pubblicata nel libro "Narrano antiche cronache..." (Hera Edizioni, 2002). Anch'egli sembrerebbe guardare in direzione dello stesso oggetto in cielo.

Meraviglioso edificio sito nell'omonima piazza, il Battistero di San Giovanni risale nelle sue origini ad un tempio romano dedicato al dio Marte. Le forme medievali risalgono all' XI -XIII secolo ed è caratterizzato dalla forma ottagonale, figura frequente per i battisteri cristiani primitivi, il cui rimando è al simbolismo del numero otto, coincidente con il giorno della Resurrezione (metaforicamente il battezzato rinasceva per mezzo dell'acqua sacra). E' dotato di una copertura a piramide ed è scandito dal bicromismo di marmi bianchi e verdi. La sua rinomanza nel mondo è data soprattutto dalla presenza delle tre porte bronzee, in particolare quella del Paradiso (appellativo datole da Michelangelo) ma all'interno vi è tutta una geometria da osservare e innumerevoli simbolismi che non basterebbe una giornata intera per decifrarli. I mosaici della cupola lasciano a bocca aperta e sono articolati su sette livelli per circa due terzi mentre un terzo è occupato da un Giudizio Universale in cui Gesù giganteggia al centro. In questo edificio si trova la più antica testimonianza delle applicazioni scientifiche fiorentine, risalente al Mille:un orologio solare che restò in uso per tre secoli fin quando, nel corso del 1200, venne costruita la lanterna che provocò l'oscuramento dell'ingresso del sole nell'edificio. Un foro sulla cupola permetteva ai raggi solari di penetrare all'interno e colpire i segni zodiacali presenti sul pavimento presso la Porta Nord, sulla quale si trova ancor oggi un verso palindromo, meno noto del Sator, ma ugualmente intrigante: EN GIRO TORTE SOL CICLOS ET ROTOR IGNE, posto attorno ad un Sole fiammeggiante. La lastra indicava il luogo in cui il sole, entrando dalla sommità della cupola, sarebbe caduto ogni anno a mezzogiorno del solstizio d’estate. In quella data, il 24 giugno, ricorreva (e ricorre) la festa di San Giovanni, che è patrono di Firenze, con tutti i suoi attributi simbolici. Le lastre e il palindromo, spostate in seguito al rifacimento del pavimento nel XIII secolo, sono tutt'oggi visibili. I fonti battesimali furono distrutti nel 1576.

Ebbene si, un papa che si chiamava Giovanni XXIII° come il Papa buono Roncalli, è esistito molti secoli prima di lui. Per una damnatio memoriae, la Chiesa non lo considera un papa ma un anti-papa e non è sepolto a Roma ma nel battistero di San Giovanni a Firenze. Il suo sepolcro fu realizzato da Donatello e Michelozzo ed è situato a destra dell'abside. Non si manchi di osservarlo se si visita l'interno dell'edificio, unitamente ad un altro bellissimo sarcofago in marmo scolpito, forse romano, collocato dalla parte opposta.

Due colonne in porfido, spezzate, si trovano appena fuori dalla porta orientale o del Paradiso (fatta da Lorenzo Ghiberti tra il 1425 e il 1452). Sono il dono che i Pisani fecero alla città in seguito all'aiuto che essa aveva elargito nella guerra contro i Lucchesi nel 1117. In quelle della porta meridionale (la più antica, realizzata da Andrea Pisano) sono invece scolpiti due rettangoli ma non hanno alcun mistero: sono le unità di misura in vigore nell'alto medioevo, il il piede longobardo e quello fiorentino. Sul lato nord, poco distante, si trova una colonna trecentesca sormontata da una croce fiorita, è la colonna di San Zanobio. E a proposito di formelle della Porta del Paradiso che tutti i turisti fotografano, si badi che non sono quelle originali, invece conservate al Museo Diocesano, poco distante. Nella foto: la Porta del Paradiso.

Nell'area del battistero è ben visibile una colonna solitaria sormontata da una croce; anche se non sembra, è molto antica, del XIV secolo. Indica il luogo dove un albero miracolosamente rinverdì in pieno inverno, al passaggio delle reliquie di San Zanobio che dalla chiesa di san Lorenzo venivano traslate nella chiesa di Santa Reparata (che adesso è sotto il duomo). Oggi quelle reliquie si trovano nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, eretta sopra la precedente.

Di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella si trova la magnifica chiesa omonima. E' un capolavoro del gotico italiano, sorta su un oratorio di epoca precedente. La tradizione la attribuisce a due frati domenicani, fra Sisto e fra Ristoro. Nella piazza antistante si stagliano due obelischi di moderna fattura. Nel recinto dell'edificio si trovano le sepolture delle famiglie nobili cittadine, con numerosi stemmi visibili anche dall'esterno. Il portale centrale e la parte superiore furono progettati da Leon Battista Alberti e all'interno esplode la ricchezza di opere d'arte famose, da Cimabue a Giotto, da Masaccio al Ghiberti, da Baccio d'Agnolo al Giambologna, da Giuliano da Sangallo al Ghirlandaio, dal Bronzino al Brunelleschi ed altri importantissimi artisti. All'esterno citiamo per la loro singolarità e utilità pubblica degli strumenti astronomici voluti da Cosimo I e realizzati da Egnazio Danti tra il 1572 e il 1575. Si tratta di un quadrante astronomico, un'armilla equinoziale e una meridiana a camera oscura, che dovevano consentire nuove osservazioni per riformare il calendario, che di lì a poco avrebbe compiuto il pontefice Gregorio XIII (dando vita alla cosiddetta Riforma gregoriana del calendario, usato tutt'oggi). Il Danti venne allontanato da Firenze e non potè portare a termine la meridiana che avrebbe indicato il mezzogiorno vero in ogni momento dell'anno e si trasferì a Bologna, dove invece potè mettere in atto il progetto, ancora oggi visibile nella cattedrale di San Petronio. All'interno di S. Maria Novella vi sono dei pannelli che illustrano il funzionamento di questi strumenti astronomici; la guida ci ha informato che un piccolo foro nel rosone in facciata (ben distinguibile) produce un raggio di sole che scandisce le ore all'interno dell'edificio mentre una placca metallica bronzea situata superiormente al rosone, quando viene colpita dal fascio di luce, produce lungo la navata centrale un lungo tappeto dorato che si conclude all'altare. Una meridiana è presente anche nel duomo di S. Maria del Fiore, opera settecentesca di Leonardo Ximenes. Già nel 1475 l'astronomo Paolo dal Pozzo Toscanelli aveva installato una lastra bronzea forata sulla cupola, ultimata nel 1461, che convogliava i raggi del sole sul pavimento. Qui un disco marmoreo indicava il solstizio d'estate. Nelle foto sotto:gli strumenti astronomici di S. M. Novella.

Anzi, quattro chiese si celano nel sottosuolo di Firenze, nell'area dove sorge il maestoso duomo di S. Maria del Fiore! Una originale e tre di rifacimento, così dicono le guide. Non escluso un ancor più antico tempio 'pagano'. La prima chiesa cristiana che vi sorse risalirebbe al V secolo d.C., in seguito, in epoca carolingia, venne ricostruita e ampliata (dotandola di una cripta e un nuovo pavimento) per i danni riportati nella guerra gotico -bizantina. Tra il 1050-1106 venne edificato un coro e una nuova cripta per conservarvi le reliquie di San Zanobio, che fino a quel momento erano nell'antichissima chiesa di San Lorenzo (oggi si trovano in cattedrale). Nel 1296 Arnolfo di Cambio venne incaricato del progetto di una nuova cattedrale, più grande e magnifica, i cui lavori si protrassero per secoli e ad opera di importantissimi artisti. Oggi è la terza chiesa più grande al mondo, dopo San Pietro in Vaticano e St. Paul a Londra; era la più grande quando venne ultimata, nel 1412. Il suo nome, del Fiore, allude al giglio, simbolo cittadino. Visitare gli scavi di Santa Reparata, la chiesa che ha preceduto l'attuale cattedrale, è dunque un penetrare nel grembo di questa chiesa madre. Oggi possiamo visitarli accedendovi da una scala situata tra il primo e il secondo pilastro della navata a destra. Gli scavi permettono di assaporare un'atmosfera antichissima, in cui emergono avanzi di mura, pavimenti di case della Florentia romana, mosaici (con splendidi colori e motivi, come molti Nodi di Salomone), lastre tombali tra cui quella di Lando di Giano (1353), e Filippo Brunelleschi. Rimangono dubbi sui sepolcri di due papi, Stefano IX e Niccolò II (che fu anche vescovo di Firenze nel 1058) mentre secondo la tradizione qui sarebbero stati sepolti Giotto, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, le cui tombe però non sono ancora state ritrovate. Santa Reparata costituiva il più grande complesso paleocristiano della Tuscia, a tre navate divise da eleganti colonnati marmorei, era arricchita da un recinto con plutei mirabilmente scolpiti, in parte ancora visibili anche se notevolmente deteriorati e frammentati.

Quante volte abbiamo nominato la chiesa di S. Croce in questa carrellata, davvero tante! Essa è veramente un edificio straordinariamente bello, importantissimo perchè accoglie i sepolcri di diversi personaggi celebri del calibro di Ugo Foscolo, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti, e moltissimi altri, sia all'interno che nel chiostro. Inoltre, vi è anche il cenotafio, cioè la tomba vuota, del sommo poeta fiorentino Dante Alighieri, il quale sarebbe sepolto a Ravenna, città che lo accolse, esule, e che non volle mai cedere le spoglie a Firenze. Prima di ammirare tutta la magnificenza della chiesa, sia esterna che interna, di accedere al museo e ai chiostri, si faccia caso ad un piccolo particolare, una scritta in oro su fondo rosso sopra il portale di sinistra. Essa è la seconda parte della biblica frase "Terribilis est locus iste! HAEC EST DOMUS DEI ET PORTA COELI", che significa "Questo è un luogo terribile!Questa è la casa di Dio e la Porta dei Cieli". La frase trae origine dal sogno di Giacobbe, figlio di Isacco e padre dei 12 capostipiti delle tribù d'Israele, citata in Genesi, 28-17; ripresa in 31,13 e 35,14. Rimandiamo alla sezione apposita per il significato simbolico. Qui ci limitiamo a farlo notare.

Appena entrati in S. Croce, a sinistra, si vedrà subito un bel sepolcro sormontato da una celebre statua, che tutti conosciamo perchè è simbolo della città di New York: la statua della Libertà. Ma che ci fa qui sopra una tomba? Ebbene, questa è precedente all'epoca di esecuzione della statua newyorchese e non si esclude che chi realizzò quella, possa avere attinto ai disegni preparatori proprio di questa. Lo scultore fu Pio Fedi ne realizzò il modello in gesso già nel 1872 dopo che i disegni preparatori erano circolati precedentemente negli ambienti artistici del tempo. Nulla vieta che dunque il modello americano non sia stato affatto un'idea originale ma 'ispirato', diciamo così, proprio all'opera di Fedi. La statua fu commissionata nel decennale della morte del patriota risorgimentale Giovan Battista Niccolini (1782-1861) per onorarne degnamente la memoria. Venne completata nel 1877, collocata in basilica e inaugurato nel 1183. Appare più aggraziata della 'gemella' americana e con maggiore dolcezza di posa.

Appena fuori dal centro cittadino, dal frastuono e dai colori urbani, salendo sul lieve declivio che sta alle spalle della città, sopra Piazzale Michelangelo, si può vivere un'esperienza indimenticabile, non solo per lo spettacolo di un panorama che si offre in tutta la sua smagliante bellezza ma perchè c'è un posto magico nel vero senso della parola, da visitare. E' San Miniato, iniziata nell’anno 1013 sotto il vescovo Albrando, la chiesa dei misteri fiorentini, secondo noi. Isolata, elevata, riservata, forse anche meno visitata dalla massa, custodisce intatto un segreto o tanti segreti. Fatti di qualcosa o di niente, non importa:per la sola colpa di esserci, così bella e magica, san Miniato DEVE avere un segreto! E' troppo 'tutto': troppo calcolata la sua posizione, al di sopra del mondo terreno e di ogni sospetto, troppi i simboli di cui è cosparsa la mirabile facciata: croci, pesci (oannes pagano?), centri sacri, fiori della Vita... E ancora il contesto in se stesso, il monastero, il chiostro, l'interno oscuro e invaso dalle tombe, con le loro croci (invariabilmente patenti e verdi su fondo bianco) e dalle tarsie pavimentali simboliche. La cappella del crocifisso con la volta arricchita dalle ceramica robbiana, il pulpito, il presbiterio sopraelevato con quel silenzio, i mosaici, il colpo d'occhio sulla platea: senso di onnipotenza. Bisogno di trovare risposte. La discesa nella cripta, il reliquiario del santo. Miniato. Ha il nome di un codice. Ma quale? A rendere le cose ancora più intriganti ci si mette una misteriosa iscrizione, incisa sul pavimento, tra l’ingresso e la figura dello zodiaco. Risale al 1207 e recita la seguente frase: HIC VALVIS ANTE / CELESTI NUMINE DANTE / METRICUS ET IUDEX /HOC FECIT CONDERE IOSEPH / ERGO ROGO CRISTUM / QUOD SEMPER VIVAT IN IPSUM variamente interpretata nel tempo. Ufficialmente non avrebbe nulla di strano, si tratterebbe di un'epigrafe dedicatoria recante il nome del committente. Vi si legge quello del giudice Sanzanome, uomo politico e miles e quello di Giuseppe «iudex et metricus», l'artefice delle tarsie, che si stendono sul pavimento, come una guida verso la redenzione. Ma lo scrittore Renzo Manetti, nel suo libro "Il segreto di San Miniato» per la collana «La storia raccontata» della casa editrice Polistampa, inscena una trama avvincente che parte proprio da qui. L’indizio del mistero inizia dal doppio significato di termini quali «valvis» (che può significare sia «valve» che «battenti») e «ipsum», presente nella riga finale e che può riferirsi sia a Cristo che al tempio stesso. "Ma soprattutto"- leggiamo- "a incuriosire l’autore, è il riferimento oscuro ad un segreto, che sembra in grado di fermare la morte e lo scorrere del tempo: le ultime due parole poste alla destra di ogni frase, compongono un’altra frase di senso compiuto, che significa «queste cose preservano dal tempo e dalla morte». Non si tratta di un’aggiunta successiva, lo dimostra il fatto che la lastra di marmo è unica. Ma cos’è che impedisce alla morte e al tempo di seguire il loro corso?" . D'accordo, è un romanzo, una storia inventata ma se andrete anche voi a San Miniato, o se vi siete già stati, ne resterete ammaliati. Un amico ci ha detto che il padre della regia moderna Edward Gordo Craig realizzò- agli inizi del Novecento quando abitava a Firenze - un'importante scenografia per fare uno spettacolo sulla Passione secondo San Matteo di J. S. Bach, prendendo ispirazione proprio dalla struttura romanica dell'interno.

Perlustrando vicoli e facciate di edifici frequentemente si incontrano curiose targhe, come quelle qui riportate, che ci fanno tornare ad un tempo passato e diverso Ma vi sono anche moltissimi ricordi epigrafici di personaggi famosi che in quel determinato edificio sono nati, passati o morti. A proposito, c'è una lapide particolare in Santa Croce:appartiene ad un uomo che in vita seppe creare cose meravigliose e terribili come la pietrificazione dei cadaveri. Il suo nome era Gerolamo Segato(1792-1836), cartografo, naturalista, viaggiatore ma anche molto di più. Veneto di nascita, andò in Egitto nel 1818 per restarvi diversi anni, venendo a contatto con diverse figure di spicco dell'archeologia pionieristica come Giovan Battista Belzoni, Ermenegildo Frediani, un naturalista, Enrico Minutoli, Bernardino Drovetti, archeologo e diplomatico italiano, tramite cui potè seguire degli scavi archeologici. Il Segato lavorò molto sulle composizioni dei papiri e sui colori, oltre che sui monumenti egiziani e si applicò allo studio delle mummie, dei segreti della loro conservazione. Rientrato in Italia per problemi di salute, si stabilì a Firenze nel 1824 fino alla morte, ideando a sua volta un sistema originale per 'pietrificare' i cadaveri, sistema che non condivise con nessuno. Un'epigrafe sulla sua tomba ricorda che il segreto è infatti sepolto con lui, che mai rivelò i segreti dell'arte che egli solo aveva scoperto. Presso il dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale dell’Università di Firenze è possibile vedere alcune delle sue 'opere'.

Situata nel complesso monumentale della basilica di S. Croce (ormai presenza fissa in questa nostra relazione!), dalla parte rivolta al fiume Arno (che tanto danno causò nell'alluvione del 1966), è un raro esempio di edilizia bibliotecaria, realizzato nel 1911 su progetto di Cesare Bazzani, ed ampliata da Vincenzo Mazzei. Dal piano superiore si accede (ma non il pubblico) direttamente al secondo ordine del chiostro di S. Croce, del quale si ha una splendida visuale.

Ringraziamo vivamente la nostra 'guida d'eccezione', il dr. Alessandro Sardelli. Il sito della BNCF è http://www.bncf.firenze.sbn.it/

Cosa c'è di meglio che lasciare Firenze (augurandosi di ritornarvi) con dei capolavori conviviali? Molto numerosi sono i vari 'Cenacoli' ovvero dipinti raffiguranti un' Ultima Cena e spesso segnalati anche sulle Guide classiche. Tra i più rinomati quello del Museo dell'Opera di S. Croce, di Taddeo Gaddi (1340 circa, forse la più antica del suo genere a Firenze); quello dell'ex refettorio di Santo Spirito del pittore Andrea Orcagna (1370 ca); quello conservato al Museo del Cenacolo di Sant'Apollonia, di Andrea del Castagno (1450 ca); di Domenico Ghirlandaio vi sono due importanti 'Cenacoli (XVI sec.)':nel Borgognissanti e nel Museo di San Marco (nella piazza omonima, al numero 1). Il Perugino ha eseguito un bellissimo dipinto attorno al 1495, conservato nel Conservatorio di Foligno di via Faenza, 42. Mentre il Cenacolo della Calza, nella omonima piazza, accoglie il dipinto del Franciabigio, del 1514. Alla periferia di Firenze, nell'antico refettorio della abbazia vallombrosana in via San Salvi, 16, è conservata l'opera più splendida del pittore Andrea del Sarto, quella che il Vasari non trovò nemmeno le parole per definire "[...] in tanto che io non so che mi dire di questo Cenacolo, che non sia poco, essendo tale che chiunche lo vede resta stupefatto". Venne realizzata tra il 1519 e il 1527.

Non proseguiamo oltre, lasciando il piacere di scoprire ulteriori 'chicche' a ciascun visitatore. Non dimentichiamo che del mistero delle cupole della cattedrale, vero miracolo ingegneristico di Brunelleschi, e di altre 'cose fiorentine' avevamo già parlato in una -più breve- sezione. Concludiamo questi due passi in una Firenze insolita con una galleria fotografica di alcuni angoli celebri della città. Naturalmente non vi diciamo cosa sono e dove si trovano: a voi svelare il mistero. Per non sentirne troppo la nostalgia.

Sezione correlata in questo sito:

www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer

Aprile '09 |

Fino al 1935 la Biblioteca era ospitata nei locali del complesso degli

Uffizi. La sua storia è però ben più antica. Nel 1714 morì il

bibliotecario personale di Cosimo III dè Medici, Antonio Magliabechi.

A quel momento il numero di volumi da lui collezionati di aggirava sui

30.000, che volle donare a beneficio universale alla città di Firenze e

ancora oggi costituiscono uno dei più importanti pilastri della Biblioteca

Nazionale. In seguito venne ordinato che ogni opera stampata fosse

depositata qui, dapprima nella sola Firenze e poi in tutto il Granducato di

Toscana. L'apertura al pubblico avvenne nel 1747; il suo nome era allora

Biblioteca Magliabechiana. Il numero dei volumi aumentò nel 1771 quando

il granduca Pietro Leopoldo vi riunì la biblioteca

Mediceo-palatino-lotaringia e fu un'operazione particolarmente

appetibile poichè il granduca aveva decretato la soppressione dei monasteri

con l'incameramento dei mirabili volumi in essi contenuti, che confluirono

nella costituita biblioteca. Nel 1861, sotto il neonato Regno d'Italia,

venne decretato che la grande Biblioteca Palatina -che era stata

fondata da Ferdinando III di Lorena e sviluppatasi sotto il suo successore

Leopoldo II- venisse annessa alla Magliabechiana. La riunificazione portò

alla coniazione di una nuova denominazione, rimasta immutata, di

Biblioteca Nazionale (cui si aggiungerà 'Centrale' nel 1885), il

cui diritto a ricevere una copia di ciascuna opera pubblicata in Italia

venne ribadito con un Regio Decreto del 25 novembre 1869. Abbiamo potuto

avere il privilegio di visitare lo splendido complesso bibliotecario,

immenso (sono previste visite guidate su richiesta e prenotazione) che

conserva 6.000.000 volumi a stampa; 120.000 testate di

periodici di cui 15.000 in corso; 4.000 incunaboli, 25.000

manoscritti, 29.000 edizioni del XVI secolo e oltre 1.000.000

di autografi. Una mole così sconfinata di cultura occupa attualmente

120 Km lineari, che ogni anno aumentano di 1800 metri! Visitare questo

scrigno di Sapere è come tuffarsi in una dimensione diafana, assolutamente

unica e nella quale letteralmente si respira l'odore dei libri, se ne sente

il profumo mentre si percorrono queii locali nei quali normalmente è vietato

accedere. Molto suggestivo il 'pozzo' che però si sviluppa

verso l'alto per cinque piani, strutturato in forma circolare. Si tratta di

un ambiente in cui si conservano un milione di volumi.

Fino al 1935 la Biblioteca era ospitata nei locali del complesso degli

Uffizi. La sua storia è però ben più antica. Nel 1714 morì il

bibliotecario personale di Cosimo III dè Medici, Antonio Magliabechi.

A quel momento il numero di volumi da lui collezionati di aggirava sui

30.000, che volle donare a beneficio universale alla città di Firenze e

ancora oggi costituiscono uno dei più importanti pilastri della Biblioteca

Nazionale. In seguito venne ordinato che ogni opera stampata fosse

depositata qui, dapprima nella sola Firenze e poi in tutto il Granducato di

Toscana. L'apertura al pubblico avvenne nel 1747; il suo nome era allora

Biblioteca Magliabechiana. Il numero dei volumi aumentò nel 1771 quando

il granduca Pietro Leopoldo vi riunì la biblioteca

Mediceo-palatino-lotaringia e fu un'operazione particolarmente

appetibile poichè il granduca aveva decretato la soppressione dei monasteri

con l'incameramento dei mirabili volumi in essi contenuti, che confluirono

nella costituita biblioteca. Nel 1861, sotto il neonato Regno d'Italia,

venne decretato che la grande Biblioteca Palatina -che era stata

fondata da Ferdinando III di Lorena e sviluppatasi sotto il suo successore

Leopoldo II- venisse annessa alla Magliabechiana. La riunificazione portò

alla coniazione di una nuova denominazione, rimasta immutata, di

Biblioteca Nazionale (cui si aggiungerà 'Centrale' nel 1885), il

cui diritto a ricevere una copia di ciascuna opera pubblicata in Italia

venne ribadito con un Regio Decreto del 25 novembre 1869. Abbiamo potuto

avere il privilegio di visitare lo splendido complesso bibliotecario,

immenso (sono previste visite guidate su richiesta e prenotazione) che

conserva 6.000.000 volumi a stampa; 120.000 testate di

periodici di cui 15.000 in corso; 4.000 incunaboli, 25.000

manoscritti, 29.000 edizioni del XVI secolo e oltre 1.000.000

di autografi. Una mole così sconfinata di cultura occupa attualmente

120 Km lineari, che ogni anno aumentano di 1800 metri! Visitare questo

scrigno di Sapere è come tuffarsi in una dimensione diafana, assolutamente

unica e nella quale letteralmente si respira l'odore dei libri, se ne sente

il profumo mentre si percorrono queii locali nei quali normalmente è vietato

accedere. Molto suggestivo il 'pozzo' che però si sviluppa

verso l'alto per cinque piani, strutturato in forma circolare. Si tratta di

un ambiente in cui si conservano un milione di volumi.  Chiaramente

il sistema bibliotecario prevede precisi regolamenti per ogni aspetto

relativo alla fruizione del servizio da parte del pubblico: l'uso dei

cataloghi, dei repertori bibliografici, del data-base informatico anzitutto.

Un 'filtro' iniziale esiste già all'ingresso, per scoraggiare i perditempo e

indirizzare invece l'utente interessato in un ambiente efficiente, dove le

attività si svolgono rigorosamente preordinate. Le sale di consultazione

sono diversificate a seconda del tipo di necessità di ciascuno; oltre alle

sale cataloghi, vi sono sala di lettura e periodici, le sale di

consultazione, la sala manoscritti e la sala musica. Vi sono anche il

Gabinetto delle Stampe, e un Laboratorio di restauro (è possibile

consultare le opere alluvionate nell'inondazione del 4 novembre 1966).

Il Laboratorio è nato con il compito di porre rimedio ai gravissimi danni

provocati dall'Arno: furono quasi un milione le unità bibliografiche

coinvolte, che allora erano sistemate nel seminterrato, al piano terreno e

al piano rialzato dell'edificio e delle quali una parte consistente è andata

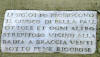

definitivamente perduta. Una targa sulla facciata esterna ricorda

dove arrivò il livello dell'acqua e un'altra ricorda gli aiuti dei

volenterosi (oggi noti come gli angeli del fango) che- istituendo una

vera e propria catena umana di solidarietà- lavorarono notte e giorno per

salvare il salvabile. Molti furono anche i tecnici e gli esperti che

arrivarono da molti paesi stranieri e fu subito chiaro che era

indispensabile la creazione di un Laboratorio per mettere a fuoco le reali

dimensioni della catastrofe. Vennero compromessi, tra gli altri, gli storici

volumi del fondo Magliabechiano e di quello Palatino, il prezioso fondo

delle Miscellanee. Ugualmente gravi furono i danni subiti da cataloghi e

inventari, strumenti indispensabili per la ricerca bibliografica,

calcolabili approssimativamente in sei milioni di schede alluvionate;

rovinati furono pure gli arredi. E' ormai abbastanza noto cosa successe in

seguito, perchè molti documentari hanno informato le generazioni successive

di ciò che avvenne: ci si rimboccò le maniche a più livelli per le

operazioni di recupero e restauro. Pochi però sanno che, a distanza di oltre

quarant'anni, il restauro dei libri danneggiati è ancora in corso. Ad

esempio, dello storico Fondo Magliabechiano, che constava di 52.583

volumi, ne restano da restaurare 15.396 (mentre 4.172 mancano o non è stato

possibile identificarli). Alle difficoltà naturali, si aggiunga che, nel

tempo, si è ridotto il numero dei restauratori... Comunque per chi la

visita, questa grandiosa Biblioteca Nazionale Centrale appare un elegante e

solido 'cantiere' in cui la cultura è viva e vegeta, pronta ad offrirsi a

quanti ne abbiano bisogno. Prima di allontanarci definitivamente, non ci

sfugge una figura decorativa molto simile alla

Chiaramente

il sistema bibliotecario prevede precisi regolamenti per ogni aspetto

relativo alla fruizione del servizio da parte del pubblico: l'uso dei

cataloghi, dei repertori bibliografici, del data-base informatico anzitutto.

Un 'filtro' iniziale esiste già all'ingresso, per scoraggiare i perditempo e

indirizzare invece l'utente interessato in un ambiente efficiente, dove le

attività si svolgono rigorosamente preordinate. Le sale di consultazione

sono diversificate a seconda del tipo di necessità di ciascuno; oltre alle

sale cataloghi, vi sono sala di lettura e periodici, le sale di

consultazione, la sala manoscritti e la sala musica. Vi sono anche il

Gabinetto delle Stampe, e un Laboratorio di restauro (è possibile

consultare le opere alluvionate nell'inondazione del 4 novembre 1966).

Il Laboratorio è nato con il compito di porre rimedio ai gravissimi danni

provocati dall'Arno: furono quasi un milione le unità bibliografiche

coinvolte, che allora erano sistemate nel seminterrato, al piano terreno e

al piano rialzato dell'edificio e delle quali una parte consistente è andata

definitivamente perduta. Una targa sulla facciata esterna ricorda

dove arrivò il livello dell'acqua e un'altra ricorda gli aiuti dei

volenterosi (oggi noti come gli angeli del fango) che- istituendo una

vera e propria catena umana di solidarietà- lavorarono notte e giorno per

salvare il salvabile. Molti furono anche i tecnici e gli esperti che

arrivarono da molti paesi stranieri e fu subito chiaro che era

indispensabile la creazione di un Laboratorio per mettere a fuoco le reali

dimensioni della catastrofe. Vennero compromessi, tra gli altri, gli storici

volumi del fondo Magliabechiano e di quello Palatino, il prezioso fondo

delle Miscellanee. Ugualmente gravi furono i danni subiti da cataloghi e

inventari, strumenti indispensabili per la ricerca bibliografica,

calcolabili approssimativamente in sei milioni di schede alluvionate;

rovinati furono pure gli arredi. E' ormai abbastanza noto cosa successe in

seguito, perchè molti documentari hanno informato le generazioni successive

di ciò che avvenne: ci si rimboccò le maniche a più livelli per le

operazioni di recupero e restauro. Pochi però sanno che, a distanza di oltre

quarant'anni, il restauro dei libri danneggiati è ancora in corso. Ad

esempio, dello storico Fondo Magliabechiano, che constava di 52.583

volumi, ne restano da restaurare 15.396 (mentre 4.172 mancano o non è stato

possibile identificarli). Alle difficoltà naturali, si aggiunga che, nel

tempo, si è ridotto il numero dei restauratori... Comunque per chi la

visita, questa grandiosa Biblioteca Nazionale Centrale appare un elegante e

solido 'cantiere' in cui la cultura è viva e vegeta, pronta ad offrirsi a

quanti ne abbiano bisogno. Prima di allontanarci definitivamente, non ci

sfugge una figura decorativa molto simile alla