TEMATICHE:

Due passi nell'Italia nascosta

Simbologia e Cultura Orientale

UTILITY:

Ricerca veloce titoli per argomento

SERVIZI:

|

|

|

| (di Marisa Uberti) | ||

|

"La Benedizione divina", come sarebbe (più o meno) tradotto in italiano, è il nome sia di un villaggio che della sua abbazia. Il villaggio conta pochissime anime, circa quattrocento, e come mai vi sorga un'abbazia tanto imponente e importante potrebbe essere già un mistero. Ma se pensiamo che i Monaci Cistercensi sceglievano sempre per le loro abbazie luoghi isolati, spesso da bonificare, la cosa non dovrebbe destare troppo stupore. Ci troviamo nella regione francese Rodano-Alpi, dipartimento Loira, ad una quindicina di chilometri a nord di Roanne, città storica ma anche nota per le sue industrie e la sua gastronomia. La Bénisson Dieu sorge ai confini della Bourgogne e del Bourbonnais. Un comune essenzialmente rurale, coperto di prati e foreste, attraversato da Ovest ad Est dall'affascinante fiume Teyssonne. Per dirla in parole povere, un posto bellissimo. Secondo il "sistema Cistercense", questa abbazia è figlia di quella di Clairvaux (1115), a sua volta figlia della Casa-Madre Citeaux. E' dunque "sorella" di altre abbazie che abbiamo già documentato, come Hautecombe (1135), Santa Maria di Rovagnano a Chiaravalle Milanese (1135) e Chiaravalle della Colomba (1137) ad Alseno (PC). In virtù della sua qualità architettonica è stata classificata tra i Monumenti Storici di valore nazionale in Francia; è meta di visita di turisti di tutte le nazionalità e che si trovino a passare per questa vallata. Secondo una leggenda, che sembra essersi diffusa durante il 1600, San Bernardo, mentre rientrava in Francia dall'Italia con alcuni suoi confratelli, avrebbe attraversato questo luogo, venendone estasiato dal suo isolamento e dalla natura in cui era immerso, esclamando " Hic Benedicamus Domino" (in questo caso, fratelli miei, Dio vi benedica). Venne deciso che qui sarebbe sorta un'abbazia dell'Ordine Cistercense.

Non

sono mai stati trovati documenti che avvallino questa storia ma sul

portale del monastero è da sempre presente una targa che riporta una

data: 29 settembre (alle calende del 3 ottobre) 1138, che si considera la data della fondazione di questa

istituzione, giorno della festa di San Michele, tra l'altro. Sulla placca

è riportato anche il nome originario dell'abbazia: Bénisson Dieu (senza

l'articolo La). Fu così che in loco venne spedita una colonia di dodici

monaci capeggiati da Alberico, figlio di un amico di San Bernardo. Il

terreno venne concesso da due signori,

Girin de Bonnefont e Ponce

de Pierrefitte. Dell'antico nucleo sussiste solo l'antica chiesa abbaziale (amputata del transetto e dell'abside quadrata) con la sua particolarissima copertura di tegole policrome verniciate e il campanile, aggiunto nel XV sec. (ha un'altezza di 51 m). Anche il chiostro è scomparso. La chiesa attuale si pone stilisticamente tra il Romanico e il Gotico, sobria e sicuramente ingrandita posteriormente alla sua primitiva forma. Sappiamo che un suo monaco, Henry, successivamente abate di Clairvaux e di Hautecombe, intercesse presso il papa Alessandro III per migliorare l'edificio, che a quel tempo (1179) era ancora di legno e definito "miserabile costruzione". In seguito il complesso si dotò di grangia e ricevette sovvenzioni anche da privati, cosicchè conobbe un periodo di grande floridezza. Dal catalogo dell'araldo del re Carlo VII, G. Revel, si sa che alla metà del XV secolo l'abbazia aveva l'aspetto di una fortezza. Vi erano stati aggiunti probabilmente degli elementi difensivi: le pareti dell'involucro erano sormontate da torri di guardia; a quanto sembra ciò si era reso necessario per parare gli attacchi delle incursioni inglesi.

Abbiamo un resoconto che descrive però la situazione allarmante in cui versava l'abbazia nei primi anni del XVI secolo: "Claudio di Bronseval, segretario dell’abate Edmondo di Saulieu di Clairvaux, ha lasciato ai posteri alcune descrizioni che rivelano le condizioni di alcune abbazie francesi della fine del 1531, che sono molto preziose. Furono stese in un giro di visite regolari in Spagna e in Portogallo: l’abate e il suo segretario erano partiti insieme, ma prima che raggiungessero i Pirenei potettero godere della ospitalità in alcuni monasteri cistercensi di Francia. A Bénisson-Dieu, i visitatori diedero testimonianza della “grandissima miseria” di quella comunità “dove i fratelli erano totalmente ignoranti: non sapevano il latino, non conoscevano come svolgere l’Ufficio Divino o il Rituale dell’Ordine, non sapevano niente delle regole del galateo o della educazione civile”. In altrettante cattive condizioni erano gli ambienti materiali della casa" (1). Com'era accettabile una simile situazione? Cos'era accaduto in questo luogo? In seguito alle Guerre di Religione, nel 1611 il monastero ebbe necessità di aiuti esterni. Non si conosce veramente cosa successe; non si hanno notizie certe di distruzioni sistematiche, ma secondo alcuni critici la vera devastazione arrivò quando la gestione dell'abbazia passò ad una badessa, Madame de Nérestang. I monaci dovettero lasciare nel 1612: il monastero si era impoverito, era fatiscente ed essi si raggrupparono sotto l'amministrazione di una badessa giovane di ventun anni, donna di nascita nobile, distintasi per la sua virtù ed intelligenza. Nata nella parrocchia di Firminy Forez, fu novizia a Bonlieu , poi badessa di Mègemont in Auvergne (Alvernia). Madame Frances de Nérestang si mise subito al lavoro per ripristinare l'abbazia di Bénisson-Dieu, con il sostegno potente di Jean-Claude, suo fratello. Gli edifici conventuali furono rapidamente riparati o ricostruiti. Per quanto riguarda il lavoro svolto nella chiesa, sono stati completati nel 1640, come evidenziato da due iscrizioni, una nella Cappella della Madonna, l'altro nella navata centrale, sopra il portale d' ingresso.

Con la Rivoluzione Francese l'abbazia ricevette il colpo di grazia: fu requisita e i suoi beni in gran parte dispersi. Il 27 luglio 1790, pochi mesi dopo il decreto della Costituente che aveva pronunciato la confisca dei beni della Chiesa, venne fatto un inventario da quattro delegati del distretto di Roanne e del comune di Briennon. Dovevano censire i beni mobili del Monastero e sappiamo che era presente la badessa di allora, M.me Emilie-Thérèse de Saqui de Tourès. Dalle dichiarazioni raccolte a verbale si apprende che la maggior parte dell'argento della chiesa era stato inviato alla Zecca. Una particolarità curiosa è che le più preziose reliquie detenute dall'abbazia, invece che essere date a qualche ecclesiastico, se non a gerarchie superiori, erano state precedentemente affidate alle cura di una famiglia del villaggio. Non è strano? Comunque, forse erano più al sicuro lì che altrove, a quanto pare; inoltre si dice che in seguito siano tornate nella parrocchia. Scomparvero invece tutti i vasi sacri, i crocifissi, le croci processionali, i paliotti d'altare e altri oggetti religiosi, che per secoli si erano accumulati nella sacrestia della chiesa. Essi avevano un incomparabile valore artistico e materiale, sostengono le fonti. Oggi il tesoro, a prescindere da un ostensorio sbalzato che è un buon lavoro, comprende quattro pezzi di vecchi gioielli, tre dei quali sono ben descritti nel verbale della 29a sessione del Congresso Scientifico tenutasi a Saint-Etienne nel 1862 (2). Venne in seguito notata dagli addetti ai lavori, soprattutto per la sua straordinaria copertura policroma, e inclusa nei Monumenti Storici Nazionali francesi da salvaguardare. E' da qualche anno tornata ad essere aperta alle visite (da Pasqua al mese di novembre). Ci pregiamo di avere avuto l'opportunità di incontrare questo luogo, la sua travagliata storia e i suoi misteri. Andiamo quindi a fare i nostri due passi...

Aggiriamo l'edificio sul lato meridionale. dove si può apprezzare il campanile in tutto il suo splendore. La pianta della chiesa è quella di una croce latina, orientata sull'asse Ovest/Est; misura 54 m di lunghezza, 16,35 m di larghezza. Altezza della navata centrale: 15 m, di quelle laterali: 7, 80. Larghezza della navata centrale entro le colonne: 7,03 m; di quelle laterali: 2, 95 m: il transetto è largo 7, 35 m. Ma l'attrazione maggiore è rappresentata dall'eccezionale copertura di tetti smaltati della chiesa e del campanile:

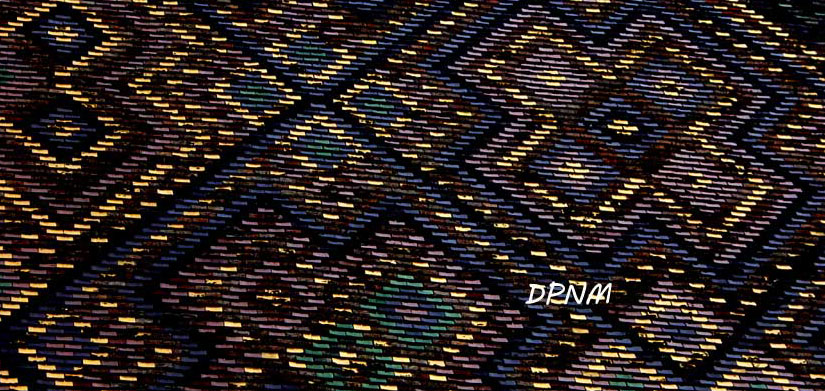

In questo dettaglio è chiaramente apprezzabile la geometria che caratterizza i motivi della copertura esterna: quadrati, losanghe, scacchiere. Ogni riquadro contiene una croce greca, a sua volta contornata da linee di colore diverso. Sono presenti il verde scuro, il verde smeraldo, un giallo brillante, il marrone (c'è anche il nero e, quello che sembra un rosa-violetto). Gli studiosi si interrogano tutt'oggi se esistesse o meno un'officina sul posto o se queste tessere di terracotta smaltata siano state importate. Deve ancora essere condotta un'adeguata ricerca d'archivio. Il fatto è che questo lavoro di artigianato non è semplicemente fatto di smalti ma essi sono stati trattati (con stagno?) per renderli immutabili. Potrebbe essere un'ipotesi che qui, come in altre abbazie cistercensi del resto, si trovasse un laboratorio autonomo per la produzione delle ceramiche, eventualmente poi estesosi a località della regione, ove piastrelle smaltate sono ancora presenti, come ad Ambierle, a Montaiguet, Saint-André, Charlieu (3). Personalmente, ricordiamo di aver visto tetti di questo genere a Saragozza (Basilica del Pilar e cattedrale).

Procedendo con il giro perimetrale della splendida costruzione, che doveva essere veramente maestosa ai tempi della sua floridezza, incontriamo i crolli e le amputazioni che ha subito. Gli archi sono a sesto acuto, quindi di epoca gotica e non romanica.

L'abside è stata completamente amputata: è come tagliare la testa ad una persona! Il simbolismo di una chiesa cristiana rispecchia nella pianta il Cristo crocifisso, come abbiamo già discusso in precedenti sezioni. Il transetto costituisce le braccia allargate sulla croce, la navata le gambe e i piedi, e il capo è rintracciabile nell'abside. Nelle abbazie cistercensi, tuttavia, la forma dell'abside non è semicircolare ma quadrato o rettangolare, come già visto nell'apposita sezione, ma questo non cambia il simbolismo perchè la croce su cui Cristo fu crocifisso era molto verosimilmente un "patibulum". Pare che comunque l'abside sia crollata in seguito ad errori edilizi che ne avrebbero appesantito la struttura.

Ci

portiamo infine sul lato settentrionale per completare il giro Portiamoci ora all'interno della chiesa, dopo esserci preparati fino a questo momento, almeno un pochino, sulla sua storia. Cosa ci attende? Un tempio sconvolto nel suo simbolismo o qualcosa è ancora possibile rintracciare? A partire dal portone d'ingresso, che abbiamo già esaminato, ci infiliamo nella navata centrale. la chiesa ha tre navate e un transetto. Vi sono sette campate larghe 5 m eccetto una che ne misura 4, 60. Esse sono separate da cellule rettangolari, a 4 metri di altezza, che hanno un sottile abaco. Le prime cinque campate erano riservate ai fratelli e agli stranieri. Nelle ultime due- compreso il coro, abside e transetto-potevano naturalmente stare i religiosi professi. La zona presbiteriale fu alzata di tre gradini sopra il pavimento e separata dal resto della chiesa da due solide mura; aveva un recinto al quale i monaci avevano accesso da una scala ancora visibile.

Vista dall'ingresso ad ovest verso Est Vista da Est verso l'uscita ad Ovest

Una piccola galleria fotografica dei particolari che abbiamo cercato di cogliere e trasmettere a chi fosse interessato o abbia in programma un viaggio a Bènisson Dieu...

Sembra accertato che maestranze italiane abbiano prestato la loro opera in questa abbazia. In particolare, nei dipinti.

L'abbazia era dotata di un cimitero per i monaci. Generalmente la Regola vietava altre sepolture, al di fuori di nobili. Al centro della Sala Capitolare era stato sepolto, nel 1210, il corpo del conte Guy II di cui La Mure, nel XVII secolo, potè vedere il cadavere, in una visita a Bénisson-Dieu, descrivendolo intatto (4). Scavi di fine XIX sec. avevano portato all'individuazione di altre sepolture nobili. Nel 1990 sono state scoperte tombe appartenenti al terzo e al settimo abate; in quell'occasione vennero scoperte anche le tombe dell'ottavo e del quattordicesimo abate ma anche una sepoltura misteriosa di un abate sconosciuto! Il suo nome non compare infatti nella lista degli abati di Bènisson-Dieu...(5).

Elementi funerari e lastre tombali collocate in fondo alla chiesa abbaziale

Note: 1) http://www.cistercensi.info/storia/storia09.htm 2) http://abbaye.benisson.dieu.free.fr/archeologie.htm#_Toc154075614 3) http://abbaye.benisson.dieu.free.fr/archeologie.htm#_Toc154075614 4) Scrisse anche un epitaffio, contenuto ne Hist. des ducs de Bourbon, libro II, cap. XI 5) Daniel M. Lacour in http://belling.dominique.free.fr/index.htm |

Il nostro tour francese non è finito! Continua a seguirlo nella prossima tappa.

Sezioni correlate in questo sito:

www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer

Luglio 2012

Chi rappresenta questo personaggio,

con la tiara, cui mancano le mani?

Chi rappresenta questo personaggio,

con la tiara, cui mancano le mani?