TEMATICHE:

Due passi nell'Italia nascosta

Simbologia e Cultura Orientale

UTILITY:

Ricerca veloce titoli per argomento

SERVIZI:

di Felice Vinci

Sin dai tempi antichi la geografia omerica ha dato adito a problemi e perplessità: la coincidenza tra le città, le regioni, le isole descritte, spesso con dovizia di dettagli, nell'Iliade e nell'Odissea ed i luoghi reali del mondo mediterraneo, con cui una tradizione millenaria le ha sempre identificate, è spesso parziale, approssimativa e problematica, quando non dà luogo ad evidenti contraddizioni: ne troviamo vari esempi in Strabone, il quale tra l'altro si domanda perché mai l'isola di Faro, ubicata proprio davanti al porto di Alessandria, da Omero venga invece inspiegabilmente collocata ad una giornata di navigazione dall'Egitto. Così l'ubicazione di Itaca, data dall'Odissea in termini molto puntuali – secondo Omero è la più occidentale di un arcipelago che comprende tre isole maggiori: Dulichio, Same e Zacinto – non trova alcuna corrispondenza nella realtà geografica dell'omonima isola nel mar Ionio, ubicata a nord di Zacinto, ad est di Cefalonia e a sud di Leucade. E che dire del Peloponneso, descritto come una pianura in entrambi i poemi?

Una possibile chiave per penetrare finalmente in questa singolare realtà geografica ce la fornisce Plutarco, il quale in una sua opera, il De facie quae in orbe lunae apparet, fa un'affermazione sorprendente: l'isola Ogigia, dove la dea Calipso trattenne a lungo Ulisse prima di consentirgli il ritorno ad Itaca, è situata nell'Atlantico del nord, "a cinque giorni di navigazione dalla Britannia". Partendo da tale indicazione e seguendo la rotta verso est, indicata nel V libro dell'Odissea, percorsa da Ulisse dopo la sua partenza dall'isola (identificabile con una delle Faroer, tra le quali si riscontra un nome curiosamente "grecheggiante": Mykines), si riesce subito a localizzare la terra dei Feaci, la Scheria, sulla costa meridionale della Norvegia, in un'area in cui abbondano i reperti dell'età del bronzo (ed anche graffiti rupestri raffiguranti navi: in effetti Omero chiama i Feaci “famosi navigatori”, ma di essi non è stata mai trovata nessuna traccia nel Mediterraneo). Qui, al momento dell’approdo di Ulisse, si verifica un fatto apparentemente incomprensibile: il fiume (dove il giorno successivo il nostro eroe incontrerà Nausicaa) ad un certo punto inverte il senso della corrente ed accoglie il naufrago all’interno della sua foce. Tale fenomeno, rarissimo nel Mediterraneo, è invece comune nel mondo atlantico, dove l’alta marea produce la periodica inversione del flusso negli estuari. Riguardo poi al nome stesso della Scheria, osserviamo che nell'antica lingua nordica "skerja" significava "scoglio".

Da qui, con un viaggio relativamente breve il nostro eroe fu poi accompagnato ad Itaca, situata, secondo Omero, all'estremità occidentale di un arcipelago su cui il poeta ci fornisce molti particolari, estremamente coerenti fra loro ma totalmente incongruenti con le Isole Ionie: ora, una serie di precisi riscontri consente di individuare nel Baltico meridionale un gruppo di isole danesi, l’arcipelago del Sud Fionia, che vi corrisponde in ogni dettaglio. Le principali infatti sono proprio tre: Langeland (l'"Isola Lunga": ecco svelato l'enigma della misteriosa Dulichio), Ærø (la Same omerica, anch'essa collocata esattamente secondo le indicazioni dell'Odissea) e Tåsinge (l'antica Zacinto). L'ultima isola dell'arcipelago verso occidente, "là, verso la notte", ora chiamata Lyø, è proprio l'Itaca di Ulisse: essa coincide in modo stupefacente con le indicazioni del poeta, non solo per la posizione, ma anche per le caratteristiche topografiche e morfologiche (invece l’Itaca greca non ha nulla a che vedere con le indicazioni dell’Odissea). E nel gruppo si ritrova persino l'isoletta, "nello stretto fra Itaca e Same", dove i pretendenti si appostarono per tendere l'agguato a Telemaco.

Inoltre, ad oriente di Itaca e davanti a Dulichio giaceva una delle regioni del Peloponneso, che a questo punto si identifica facilmente con la grande isola danese di Sjælland (dove adesso sorge Copenaghen): ecco la vera "Isola di Pelope", nell'autentico significato del termine. Il Peloponneso greco invece, situato in posizione corrispondente nell'Egeo, malgrado la sua denominazione non è un'isola: questa contraddizione, inspiegabile se non si ammette una trasposizione di nomi, è molto significativa. Ma c'è di più: sia i particolari, riportati dall'Odissea, del rapido viaggio in cocchio di Telemaco da Pilo a Lacedemone lungo una "pianura ferace di grano", sia gli sviluppi della guerricciola tra Pili ed Epei raccontata da Nestore nell'XI libro dell'Iliade, da sempre considerati incongruenti con la tormentata orografia della Grecia, si inseriscono perfettamente nella realtà della pianeggiante isola danese.

Va notato che in tutto il mondo non esiste un gruppo di isole che corrisponda alle indicazioni omeriche altrettanto bene quanto queste isole della Danimarca (e men che meno nel Mediterraneo).

Cerchiamo ora la regione di Troia. L'Iliade la situa lungo l'Ellesponto, sistematicamente descritto come un mare "largo" o addirittura "sconfinato"; è pertanto da escludere che possa trattarsi dello Stretto dei Dardanelli, davanti a cui si trova la collina di Hissarlik con la città trovata nell’Ottocento da Schliemann, la cui identificazione con la Troia omerica continua a suscitare fortissime perplessità (pensiamo alla critica che ne ha fatto Moses Finley nel suo Il mondo di Odisseo). Inoltre, una serie di indagini geologiche recentemente condotte nella pianura ai piedi della collina ha mostrato che nel II millennio a.C. essa era ricoperta da un vasto braccio di mare, del tutto inconciliabile con le descrizioni omeriche.

Ora, lo storico medioevale danese Saxo Grammaticus nelle sue Gesta Danorum menziona in più occasioni un singolare popolo di "Ellespontini", nemici dei Danesi, e un "Ellesponto" curiosamente situato nell'area del Baltico orientale: che si tratti dell'Ellesponto omerico? Esso potrebbe identificarsi con il Golfo di Finlandia, il corrispondente geografico dei Dardanelli; poiché d'altra parte Troia, secondo l'Iliade, era ubicata a nord-est del mare (altro punto a sfavore del sito di Schliemann), per la nostra ricerca è ragionevole orientarci verso un'area della Finlandia meridionale, là dove il Golfo di Finlandia sbocca nel Baltico. E proprio qui, in una zona circoscritta ad occidente di Helsinki, s'incontrano numerosissime località i cui nomi ricordano in modo impressionante quelli dell'Iliade, ed in particolare gli alleati dei Troiani: Askainen (Ascanio), Reso (Reso), Karjaa (Carii), Nästi (Naste, capo dei Carii), Lyökki (Lici), Tenala (Tenedo), Kiila (Cilla), Kiikoinen (Ciconi) e tanti altri. Vi è anche una Padva, che richiama la nostra Padova, la quale secondo la tradizione venne fondata dal troiano Antenore (i Veneti, chiamati “Enetoi” nell’Iliade ed enumerati fra gli alleati dei Troiani, nella Germania di Tacito sono menzionati accanto ai Finni,); inoltre, nella stessa area della Finlandia meridionale, i toponimi Tanttala e Sipilä – sul monte Sipilo fu sepolto il mitico Tantalo, famoso per il celebre supplizio nonché re della Lidia, una regione confinante con la Troade – indicano che il discorso non è circoscritto alla sola geografia omerica, ma sembra estendersi all'intero mondo della mitologia greca.

E Troia? Proprio al centro della zona così individuata, in una località, a mezza strada fra Helsinki e Turku, le cui caratteristiche corrispondono esattamente a quelle tramandateci da Omero – l'area collinosa che domina la vallata con i due fiumi, la pianura che scende verso la costa, le alture alle spalle – scopriamo che la città di Priamo è sopravvissuta al saccheggio e all'incendio da parte degli Achei ed ha conservato il proprio nome quasi invariato sino ai nostri giorni: Toija, così si chiama attualmente, è ora un pacifico villaggio finlandese, rimasto per millenni ignaro del proprio glorioso e tragico passato. Varie visite in loco, a partire dall'11 luglio 1992, hanno confermato le straordinarie corrispondenze delle descrizioni dell'Iliade con il territorio attorno a Toija, dove per di più si riscontrano molti tumuli preistorici ed altre notevoli tracce dell'età del bronzo. E’ poi stupefacente che, in direzione del mare, il nome della località di Aijala ricordi tuttora la "spiaggia" ("aigialòs") dove gli Achei avevano tratto in secca le loro navi (Il. XIV, 34).

Le corrispondenze geografiche si estendono anche alle aree adiacenti: sulla costa svedese antistante, 70 chilometri a nord di Stoccolma, si affaccia la baia di Norrtälje, lunga e relativamente stretta, le cui caratteristiche rimandano alla Aulide omerica, da dove mosse la flotta achea diretta a Troia; attualmente dalla sua estremità partono i traghetti per la Finlandia, ricalcando la stessa rotta: essi transitano davanti all'isola Lemland, il cui nome ricorda l'antica Lemno, dove gli Achei fecero tappa e abbandonarono l'eroe Filottete; a sua volta, la vicina Åland, la maggiore dell'omonimo arcipelago, probabilmente coincide con Samotracia, mitica sede dei misteri della metallurgia. L'attiguo Golfo di Botnia a questo punto è facilmente identificabile con l'omerico Mar Tracio; e, riguardo alla Tracia, che il poeta colloca al di là del mare rispetto a Troia, in direzione nord-ovest, essa giaceva lungo la costa della Svezia centro-settentrionale e nel suo entroterra (ed è singolare che nei miti nordici il dio Thor sia il signore di una regione chiamata “Trakja”). Più a sud, oltre il Golfo di Finlandia, la posizione dell'isola Hiiumaa, situata dirimpetto alla costa dell'Estonia, corrisponde esattamente a quella dell'omerica Chio, che l'Odissea pone sulla rotta del rientro in patria della flotta achea dopo la guerra.

Insomma, oltre alle caratteristiche morfologiche del territorio, anche la collocazione geografica di questa Troade finnica "calza a pennello" con le indicazioni della mitologia; e così si spiega finalmente perché sui combattenti nella pianura di Troia cali spesso una "fitta nebbia" ed il mare di Ulisse non sia mai quello splendente delle isole greche, ma appaia sempre "livido" e "brumoso": nel mondo cantato da Omero si avvertono le asprezze tipiche dei climi nordici. Dovunque vi si riscontra una meteorologia tutt'altro che mediterranea, con nebbia, vento, freddo, pioggia, neve – quest'ultima anche in pianura e perfino sul mare – mentre il sole, e soprattutto il caldo, sono quasi sempre assenti: in quello che, secondo la tradizione, dovrebbe essere un torrido bassopiano dell'Anatolia, il tempo è quasi sempre inclemente, al punto che i combattenti, ricoperti di bronzo, arrivano ad invocare il sereno durante la battaglia! Addirittura, nel rievocare un episodio della guerra di Troia, Ulisse racconta che sotto le mura della città "la notte era scesa cattiva, ché Borea soffiava/ e gelata. Poi sopraggiunse la neve, come una brina spessa,/ gelida: intorno agli scudi s'incrostava il ghiaccio" (Od. XIV, 475-477). Ma anche nell’Itaca omerica il tempo è freddo e perturbato e non splende mai il sole: eppure le vicende dell’Odissea sono ambientate durante la stagione della navigazione. D'altronde, a tale contesto è perfettamente adeguato l'abbigliamento dei personaggi omerici, tunica e "folto mantello", che non lasciano mai, neppure durante i banchetti: esso trova un preciso riscontro nei resti di abiti ritrovati nelle antiche tombe danesi.

Questa collocazione così settentrionale consente altresì di spiegare la macroscopica anomalia della grande battaglia che occupa i libri centrali dell'Iliade, con due mezzogiorni (XI, 86; XVI, 777) intercalati da una “notte funesta” (XVI, 567), la quale però non interrompe i combattimenti. La prosecuzione notturna della battaglia è incomprensibile nel mondo mediterraneo, mentre si spiega subito con la localizzazione nordica: è infatti il chiarore notturno, tipico delle alte latitudini nei giorni attorno al solstizio estivo, che consente alle truppe fresche guidate da Patroclo di continuare a combattere ininterrottamente fino al giorno dopo. A ciò si aggiunge la concomitanza dell’ondata di piena dei due fiumi di Troia, lo Scamandro e il Simoenta, nella battaglia del giorno successivo, in cui lo stesso Achille rischia di annegare: ciò è in accordo con i regimi stagionali dei fiumi nordici, le cui piene primaverili, susseguenti al disgelo, avvengono tra maggio e giugno, ossia proprio quando si verificano le notti bianche.

Questa chiave di lettura consente finalmente di ricostruire tutto lo svolgimento della battaglia durata due giorni in modo perfettamente logico e coerente, senza le perplessità e le forzature delle attuali interpretazioni, che in nome della “pregiudiziale mediterranea” sono costrette a comprimerla in un giorno soltanto. Addirittura, da un passo dell'Iliade si riesce persino a evincere il nome greco, “amphilyke nyx”, del fenomeno delle notti bianche, tipiche delle regioni situate a ridosso del Circolo polare: è un vero e proprio "fossile linguistico" che l'epos omerico ha fatto sopravvivere allo spostamento degli Achei nel sud dell'Europa, dove le notti bianche ovviamente non si verificano.

Notiamo ancora che, in base alle descrizioni di Omero, le mura di Troia appaiono alla stregua di una rustica palizzata di tronchi e pietre; insomma, più che le poderose fortificazioni micenee, esse ricordano gli arcaici recinti in legno degli insediamenti nordici (tali furono ad esempio le mura del Cremlino fino al XV secolo).

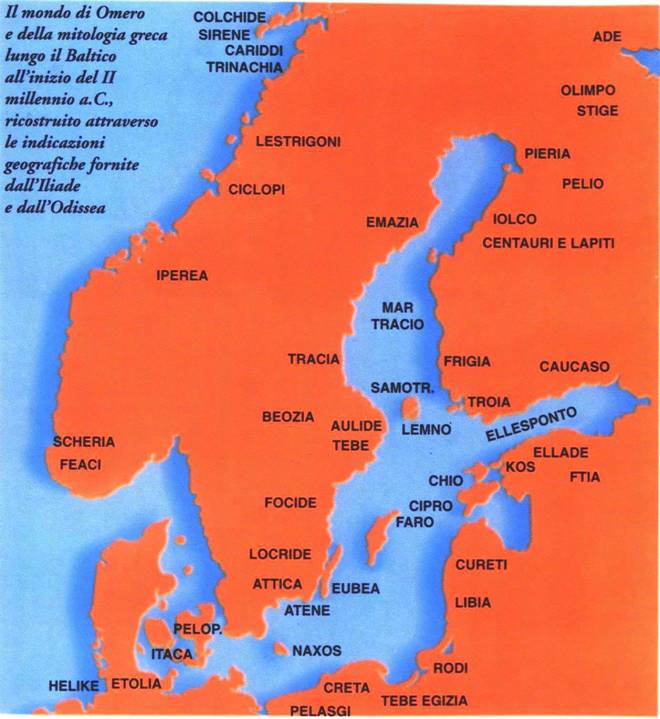

Prendiamo adesso in esame il cosiddetto Catalogo delle navi del II libro dell'Iliade, che riporta l'elenco delle 29 flotte achee partecipanti alla guerra di Troia con i loro comandanti e le località di provenienza: si può verificare che esso si snoda seguendo punto per punto la geografia delle coste baltiche in senso antiorario, a partire dalla Svezia centrale fino alla Finlandia (mentre la stessa sequenza, se la si applica al contesto mediterraneo, diventa confusa e problematica); in tal modo, utilizzando anche le altre notizie fornite dai due poemi, è possibile ricostruire integralmente il mondo degli Achei attorno al mar Baltico, dove, come ci attesta l'archeologia, nel secondo millennio a.C. fioriva una splendida età del bronzo.

Ecco dunque la ragione delle anomalie, geografiche e non, contenute nei poemi omerici: il teatro della guerra di Troia e delle altre vicende della mitologia greca non fu il Mediterraneo, ma il mar Baltico, sede primitiva dei biondi "lunghichiomati" Achei, riguardo ai quali esiste già la tendenza a considerarli provenienti dal settentrione, sulla base di una serie di testimonianze archeologiche raccolte sui siti micenei in Grecia. A tale riguardo il prof. Martin P. Nilsson, eminente studioso ed archeologo svedese, nel suo famoso Homer and Mycenae riporta numerose, e significative, prove che attestano l'origine nordica di quel popolo: ad esempio la presenza, nelle più antiche tombe micenee in Grecia, di grandi quantità di ambra (che invece scarseggia sia nelle sepolture più recenti, sia in quelle minoiche a Creta); l'impronta prettamente nordica della loro architettura (il megaron miceneo "è identico alla sala degli antichi re scandinavi"); la "impressionante somiglianza" di alcune lastre di pietra provenienti da una tomba di Dendra "con i menhir conosciuti dall'età del bronzo dell'Europa centrale"; i crani di tipo nordico trovati nella necropoli di Kalkani e così via. D'altro canto, in certi reperti dell'archeologia scandinava, ed in particolare nelle figure incise sulle lastre del grande tumulo di Kivik, in Svezia, sono state riscontrate rimarchevoli affinità con i modelli dell'arte egea, al punto da indurre qualche studioso del passato ad ipotizzare che quel monumento fosse opera dei Fenici. Inoltre, un significativo indizio della presenza degli Achei nel nord dell'Europa è costituito da un graffito miceneo ritrovato nel complesso megalitico di Stonehenge, in Inghilterra meridionale, insieme con altre tracce, riscontrate dagli archeologi sempre nella stessa area ("cultura del Wessex"), di epoca precedente all'inizio della civiltà micenea in Grecia.

Quanto a Ulisse, di cui Omero ricorda “i biondi capelli” – d’altronde anche Pindaro nella IX ode Nemea menziona i “biondi Danai” – vi sono singolari convergenze tra la sua figura e quella di Ull, guerriero ed arciere della mitologia nordica; inoltre, lungo le coste e le isole del mar di Norvegia troviamo molti suggestivi riscontri alle sue celebri peregrinazioni, che iniziano allorché il nostro eroe, al suo ritorno dalla guerra di Troia, quando sta ormai per arrivare ad Itaca s’imbatte in una tempesta che lo trascina via dal suo mondo abituale. Così egli si ritrova in un “altrove” dove viene coinvolto in una serie di fantastiche avventure, fin quando non raggiunge l’isola Ogigia, che l’indicazione del De facie di Plutarco ci ha consentito di identificare con una delle Faroer, nell’Atlantico settentrionale. Queste avventure, presumibilmente nate da racconti di marinai, rappresentano l’ultimo ricordo di rotte seguite dagli antichi navigatori dell’età del bronzo nordica al di fuori del bacino baltico, nell’Oceano Atlantico (dove scorre il “Fiume Oceano”, ossia la Corrente del Golfo), poi diventate irriconoscibili dopo la trasposizione nel mondo mediterraneo.

Ad esempio, l’isola Eolia, dove regna il “signore dei venti” Eolo Ippotade (“Ippotade” significa “figlio del cavaliere”), è una delle Shetland (forse Yell), dove soffiano venti fortissimi e tuttora vive una pregiata razza di pony; i Ciclopi abitavano sulla costa della Norvegia settentrionale, presso il Tosenfjorden (non a caso, essi ricordano i mitici troll del folklore norvegese); anche i Lestrigoni vivevano sulla costa norvegese, ma ancora più a nord (proprio dove li colloca il Prof. Robert Graves, basandosi sul fatto che, come dice Omero, nella loro terra le giornate estive sono lunghissime); l’isola della maga Circe, dove si riscontrano tipici fenomeni artici, quali il sole di mezzanotte (Od. X, 190-192) e le “danze dell’Aurora” (Od. XII, 3-4), si trovava oltre il circolo polare, verso le isole Lofoten (dunque le magie di Circe, chiamata da Omero “polypharmakos”, “quella dalle molte pozioni”, sono in realtà manifestazioni di un arcaico sciamanismo lappone); Cariddi è il famigerato gorgo chiamato Maelstrom (la descrizione omerica è straordinariamente simile a quella di Edgar Allan Poe nel noto racconto La discesa nel Maelstrom) e, subito dopo, Ulisse sbarca nell’isola Trinachia, che significa “Tridente”: in effetti, davanti al Maelstrom vi è Mosken, un’isola dalla caratteristica silhouette che ricorda un cappello a tre punte. Quanto alle Sirene, si tratta di micidiali scogli e bassifondi che infestano il mare davanti alle Lofoten, pericolosissimi per i naviganti anche a causa della nebbia e delle correnti di marea: se costoro infatti, attratti dall’ingannevole rumore della risacca (“il canto delle sirene”), si avvicinano pensando di trovarsi vicini alla terraferma, rischiano di naufragare sugli scogli (pertanto l’espressione “canto delle sirene” si rivela in realtà una kenning, ossia una sorta di metafora, tipica della poesia nordica). Addio Grecia, addio mare Mediterraneo!

Notiamo che all'epoca in cui sono ambientati i poemi omerici doveva essere ormai prossimo al tracollo un periodo caratterizzato da un clima eccezionalmente caldo, durato per millenni: è accertato infatti che il cosiddetto "optimum climatico post-glaciale", con temperature che nell'Europa del nord furono molto superiori a quelle attuali, raggiunse l'acme verso il 2500 a.C. (fase “atlantica” dell’Olocene) e iniziò a declinare attorno al 2000 (quando comincia la fase “sub-boreale”), fino ad esaurirsi completamente qualche secolo dopo. Fu probabilmente questo il motivo che ad un certo punto indusse gli Achei a trasferirsi nel Mediterraneo (scendendo, forse, per il fiume Dnepr verso il mar Nero, come molti secoli dopo avrebbero fatto i Vichinghi, la cui cultura presenta singolari affinità con quella achea): qui essi diedero origine alla civiltà micenea, notoriamente non autoctona della Grecia, la quale fiorì a partire dal XVI secolo a.C., in buon accordo quindi con le indicazioni climatiche.

I migratori portarono con sé epopee e geografia: attribuirono infatti alle varie località in cui si insediarono gli stessi nomi che avevano lasciato nella patria perduta, di cui perpetuarono il retaggio nei poemi omerici e nella mitologia greca (la quale, se da un lato presenta molti punti di contatto con quella nordica, dall'altro, forse in seguito al crollo della civiltà micenea, avvenuto attorno al XII secolo a.C., ha perso il ricordo della grande migrazione dal settentrione); inoltre ribattezzarono con i corrispondenti nomi baltici anche le altre regioni dell'area mediterranea, quali la Libia, Creta e l'Egitto, generando in tal modo un colossale equivoco geografico che ha spiazzato per millenni tutti gli studiosi. Queste trasposizioni vennero agevolate – anzi, forse, suggerite – da una certa analogia tra la configurazione geografica del Baltico e quella dell'Egeo: basti pensare alla corrispondenza tra Öland ed Eubea, o tra Sjælland e Peloponneso (dove peraltro, come abbiamo visto, dovettero forzare il concetto di "isola"); il fenomeno venne poi consolidato, nel corso dei secoli, dal progressivo affermarsi dei popoli di lingua greca nel bacino del Mediterraneo, a partire dalla civiltà micenea fino all'epoca ellenistico-romana.

Con tale quadro è coerente una perentoria affermazione di un eminente studioso: “La nobiltà degli esametri [di Omero] non dovrebbe trarci in inganno inducendoci a pensare che l’Iliade e l’Odissea siano qualcosa di diverso dai poemi di un’Europa in gran parte barbarica dell’Età del Bronzo o della prima Età del Ferro. Non c'è sangue minoico o asiatico nelle vene delle muse greche: esse si collocano lontano dal mondo cretese-miceneo e a contatto con gli elementi europei di cultura e di lingua greche (…) Alle spalle della Grecia micenea si stende l'Europa" (Stuart Piggott, Europa Antica).

Una straordinaria, e recentissima, conferma archeologica ci viene dal cosiddetto "disco di Nebra" (un villaggio situato 50 km ad ovest di Lipsia, nella Germania orientale) e delle spade, di tipo miceneo, ritrovate nello stesso sito. Il disco di Nebra è un manufatto in bronzo datato al 1600 a.C., circolare (diametro circa 30 cm) con riportati sole, luna e stelle (tra cui si distinguono le sette Pleiadi). Esso è il perfetto pendant dei versi del XVIII libro dell'Iliade in cui Omero illustra le decorazioni astronomiche fatte dal dio fabbro Efesto sullo strato in bronzo posto al centro dello scudo di Achille: "Vi fece la terra, il cielo e il mare,/ l'infaticabile sole e la luna piena,/ e tutti i segni che incoronano il cielo,/ le Pleiadi, le Iadi...". I reperti di Nebra mostrano lo stretto rapporto, per così dire "triangolare", che, attraverso l'archeologia, si può stabilire tra il mondo nordico della prima età del bronzo, quello miceneo (le spade) e quello omerico (lo scudo), a conferma dell’affermazione del Prof. Piggott, grande archeologo e accademico inglese, citata in precedenza.

In conclusione, il reale scenario dell'Iliade e dell'Odissea è identificabile non nel mar Mediterraneo, dove dà adito a innumerevoli incongruenze (il clima sistematicamente freddo e perturbato, le battaglie che proseguono durante la notte, i fiumi che invertono il loro corso, il Peloponneso pianeggiante, eroi biondi intabarrati in pesanti mantelli di lana, isole e popoli introvabili...), ma nel nord dell'Europa. Le saghe che hanno dato origine ai due poemi provengono dal Baltico e dalla Scandinavia, dove nel II millennio a.C. fioriva l'età del bronzo e dove sono tuttora identificabili molti luoghi omerici, fra cui Troia e Itaca; le portarono in Grecia, in seguito al tracollo dell'"optimum climatico", i biondi Achei che nel XVI secolo a.C. fondarono la civiltà micenea: essi ricostruirono nel Mediterraneo il loro mondo originario, in cui si erano svolte la guerra di Troia e le altre vicende della mitologia greca, e perpetuarono di generazione in generazione, trasmettendolo poi alle epoche successive, il ricordo dei tempi eroici e delle gesta compiute dai loro antenati nella patria perduta. La messa per iscritto di questa antichissima tradizione orale, avvenuta in seguito all'introduzione della scrittura alfabetica in Grecia, attorno all'VIII secolo a.C., ha poi portato alla stesura dei due poemi nella forma attuale.

|

Notizie sul libro |

Il volume "Omero nel Baltico. Le origini nordiche dell’Odissea e dell’Iliade" (Editore Palombi, V edizione, Roma 2008) nell'edizione italiana è presentato dalla Prof. Rosa Calzecchi Onesti, nota studiosa e traduttrice dei poemi omerici. Negli ultimi anni l'autore è stato più volte invitato a presentare la tesi ivi esposta in varie Università italiane, quali ad esempio Pavia (quattro volte) e Padova; in particolare, nell'aprile 2005 ha svolto un seminario in due lezioni presso il Dipartimento di Geografia della Facoltà di Lettere dell'Università "La Sapienza" di Roma, nell'ambito di un corso, intitolato "Il mare: mito e letteratura", tenuto dal Prof. Gianfranco Bussoletti, dove "Omero nel Baltico" era indicato fra i testi d'esame. Il 19 aprile 2007 ha presentato la sua teoria presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Roma 3.

Nel 2003 il Prof. Edoardo Sanguineti ha scritto un positivo articolo sulla pagina culturale de "L'Unità"; un articolo è uscito sul "Manifesto" del 7 maggio 2005; il 28 gennaio 2007 il supplemento culturale del Sole 24 Ore ha dedicato un ampio articolo alla questione, con la firma del Prof. Piero Boitani, Direttore del Dipartimento di Letterature Comparate dell'Università di Roma "La Sapienza"; un articolo di Massimo Morello è uscito il 19 gennaio 2008 su "Repubblica". Nel giugno 2008 è uscito su LIMES, Rivista italiana di geopolitica, un articolo di tre pagine dedicato all'argomento: si tratta dell'articolo conclusivo, intitolato "Il vero viaggio dell'uom di multiforme ingegno", del Quaderno Speciale di LIMES "Partita al Polo". In precedenza, una positiva recensione era uscita sull'accademico "Bollettino della Società Geografica Italiana" a firma del Prof. Claudio Cerreti, Ordinario di Geografia presso l'Università di Roma.

Nel 2002 l'autore ha presentato la sua tesi nell'ambito di un convegno internazionale dell'Università di Vancouver, e, successivamente, in un convegno tenutosi nel novembre 2005 presso il Dipartimento di Filologia Classica dell'Università di Riga, in Lettonia. Inoltre, i professori del Dipartimento di Filologia Classica dell'Università russa di Saransk hanno integralmente tradotto il libro e nel 2004 lo hanno pubblicato in Russia, diffondendolo presso le Università ed i circoli accademici e culturali. In seguito a ciò, nel dicembre 2004 l'autore è stato invitato a presentare la sua teoria nonchè l'edizione russa del libro all'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo, davanti ad un folto gruppo di eminenti studiosi. In particolare, la prof. Tatyana Devyatkina, titolare di Filologia Classica all'Università di Saransk, ha scritto: "The results of his research can be considered among the greatest discoveries of the 20th -21st centuries".

Il libro è stato tradotto anche in inglese e pubblicato nel 2006 in USA da una casa editrice americana con il titolo "The Baltic Origins of Homer's Epic Tales. The Iliad, the Odyssey, and the Migration of Myth" ( http://www.innertraditions.com/Product.jmdx?action=displayDetail&id=2068 ). Al riguardo, nel Bard College di New York, nell'ambito di un corso di alti studi su Omero, nel 2007 sono state tenute varie lezioni basate sull'edizione inglese del libro, adottato come testo per gli studenti. Il Prof. William Mullen, del Department of Classics del Bard College, ha scritto: "It is hard to overstate the impact, both scholarly and imaginative, of Vinci's compellingly argued thesis.... Scholars will be rethinking Indo-European studies from the ground up and readers of Homer's epics will enter fresh realms of delight as they look anew at the world in which Homer's heroes first breathed and moved". Sempre il Prof. Mullen, con alcuni suoi allievi, nel mese di giugno 2006 aveva effettuato un viaggio in barca a vela nel Baltico (v. sito sito http://vteam06.googlepages.com/ ), seguendo le rotte indicate nel libro, con il finanziamento del SEA, importante Istituto oceanografico americano. Così pure, "ARION. A Journal of Humanities and the Classics" dell'Università di Boston nel suo numero di primavera/estate 2007 ha dedicato un articolo di 35 pagine a questo argomento. Tra le recensioni in USA, vedasi ad esempio il sito http://www.barnesreview.org:80/html/jan2007lead.html

Nell'agosto 2007 in Finlandia ha avuto luogo un seminario scientifico internazionale sull'argomento, i cui Atti sono stati pubblicati a cura del prof. Giacomo Tripodi dell'Università di Messina.

Inoltre, l'autore è stato invitato a presentare la sua tesi alla International Conference on Mediterranean Studies, promossa dallo Athens Institute for Education and Research, tenutasi ad Atene il 20-23 marzo 2008.

Infine, tra il 2008 ed il 2009 il libro è stato pubblicato anche in Estonia e in Svezia (sito http://www.lumio.se/homeros.html ) dove è stato presentato alla Fiera del Libro, "Bokmassan", di Goteborg.

(Autore: Felice Vinci. Per gentile concessione)

|

Si segnala che sul numero 120 di gennaio 2010 del mensile "Hera", è dedicato il Focus (a cura di Felice Vinci) da p. 10 a p. 29, comprensivo di molte delle teorie contenute nel libro 'Omero nel Baltico' e alcuni spunti inediti. |

Sezioni correlate in questo sito:

www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer

Gennaio 2010